この記事の要点

日本が仮に、今後もうこれ以上積極的には外国人の受け入れをしないように方針変更をする場合であっても、既に受け入れてしまっている移民(注1)や、中長期在留外国人のうちの移民予備軍的存在の者(注2)に対する社会統合政策(ないし共生政策)(注3)が必要である。

(注1)出入国管理関係法令上、在留期間が無期限の在留資格又は法的地位を付与されている外国人。具体的には、「永住者」、「特別永住者」、「高度専門職2号」。

(注2)高度な専門的技術や知識、熟練の技能は有していないが、それなりの専門性・技能を有している外国人材を、主に中小・小規模事業者の人手不足解消のために幅広く受け入れる場合、相対的に定住化、移民化しやすい。日本の場合、在留資格で示せば、「日本人の配偶者等」または「定住者」の在留資格が与えられ出入国管理関係法令上制限なく就労が可能な日系人を中心として、中長期在留外国人は、日本での在留年数が長くなるにつれて、定住化、移民化する傾向が強まっていく。なお、中長期在留外国人の定義については、2023年1月9日付け投稿記事『日本はすでに「“移民” 国家」なのでしょうか?』の(注1)を参照願います。

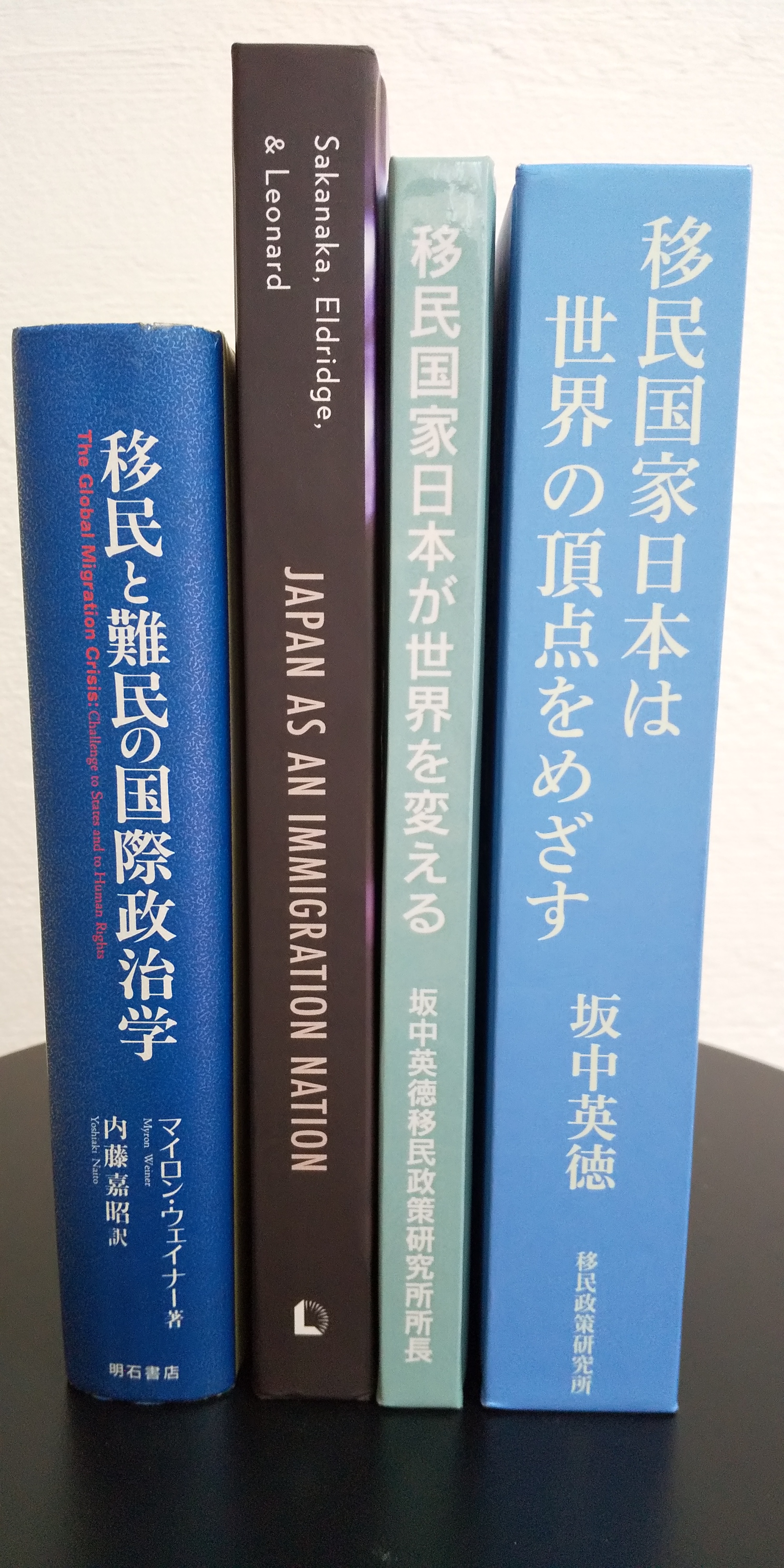

(注3)日本の行政では、「社会統合」よりも、国の行政機関では「外国人との共生社会の実現」が、地方自治体では「地域における多文化共生の推進」という表現が使われています。ちなみに、私は、一般社団法人 移民政策研究所の坂中英徳所長がおっしゃっているように、「多文化共生」ではなく「多民族共生」に同意します。「多民族共生」については、いつか改めて言及しようと思います。

社会統合とは

国語辞書的には、次のように解説されています。

「少数者が差別や排斥を受けることなく、対等な構成員として、他の人々と同様の権利と責任をもって参加できる社会の構築を目指すこと。」(『デジタル大辞泉』より)

移民の社会統合とは、私なりになるべく平易な表現でまとめれば、「受け入れた移民が差別を受けて受け入れ国の中で異なる社会や階層、閉鎖的なコミュニティーを形成してしまうことのないよう、移民と自国民が社会の対等の構成員として共に暮らし共に活動し得るようにしていくこと。」だと考えています。

なお、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が令和4年(2022年)6月14日付けで決定した『外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ』には、「目指すべき外国人との共生社会のビジョン」として、「① これからの日本社会を共につくる一員として外国人が包摂され、全ての人が安全に安心して暮らすことができる社会」「② 様々な背景を持つ外国人を含む全ての人が社会に参加し、能力を最大限に発揮できる、多様性に富んだ活力ある社会」「③ 外国人を含め、全ての人がお互いに個人の尊厳と人権を尊重し、差別や偏見なく暮らすことができる社会」が掲げられています。

日本で今現在、顕在化している問題:日本語指導が必要な児童生徒の万単位の人数規模での存在

令和4年10月18日に文部科学省が公表した『日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査』の結果によれば、令和3年5月1日現在、公立学校において日本語指導が必要な児童生徒の人数は、外国籍児童生徒が4万7619人、日本国籍の児童生徒が1万688人でした。

この外国籍児童生徒の約四分の一は、主に出稼ぎ目的で来日した日系ブラジル人(親)の子どもだと考えられます。

「日系ブラジル人一家 → 家の中(家族間)で使う言語はポルトガル語 → 子どもは日本語能力が原因で学校の授業についていけない → 中学校はかろうじて卒業できても高校進学は難しい → 低学歴で日本語がろくにできないので職に就けない」という深刻な問題が生じているのです。

鍵は日本語教育

まだ幼いときに親に連れられて来日し、または日本で生まれ育って大きくなった日系2世はもちろん、大人の中長期在留者の外国人にとっても、生活する上で必要となる日本語を修得できる環境が十分に整備されていない---これが日本の現状なのです。

「言語は文化の一部である」とよく言われるように、日本語の中には日本人の考え方や価値観など日本文化が含まれています。日本が既に受け入れてしまっている移民や中長期在留外国人のうちの移民予備軍的存在の者が、日本で生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を十分に習得すること---これが社会統合を進めていく上で必須なのです。