現代の日本人の食生活における課題

日本の食文化は、多様で栄養バランスに富み、世界的にも高い評価を受けています。しかし、現代社会においては、偏った食生活や食の乱れが社会問題となっています。

まず、過剰な食品ロス(注1)が問題となっています。一方で、飢餓や栄養失調に苦しむ人々が存在することも現実です。また、加工食品の摂取が増え、塩分や糖分の過剰摂取が引き起こす生活習慣病の発症リスクが高まっています。

また、子どもたちの食育にも課題があります。給食や家庭での食事において、食の大切さや栄養バランスを学ぶ機会が減少しています。また、外食やコンビニエンスストアの利用が増える中で、栄養価の低い食品を摂取する傾向があることも問題です。

これらの課題に対し、食育の啓発や栄養バランスの良い食事の提供など、様々な取り組みが必要です。特に、子どもたちに対する食育の充実が求められています。また、食品ロスの削減や食品の寄付など、飢餓や栄養失調を解消するための取り組みも必要です。

(注1)本来食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。食品ロスは、事業活動に伴って発生する「事業系食品ロス」と各家庭から発生する「家庭系食品ロス」の二つに大きく分けることができる。農林水産省のホームページによれば、令和2年度推計値で、日本全体の「食品ロス」の量は年間522万t、日本人の1人当たりの食品ロス量だと1年で約41kで、これは日本人1人当たりが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのに近い量になるそうです。

食品添加物や農薬の使用に対する安全性の確保

食品に使用される添加物や農薬には、安全性が疑われる問題(健康に悪影響を与える可能性)があります。

よって、

①食品の生産や流通において、食の安全性を確保すべく、食品添加物や農薬の使用に対して適切な規制を設けること

②生産者や消費者が食の安全性について正しい情報を得られるよう、情報の透明性を高めること

が重要でしょう。

食品ロスの削減

食品ロスの削減は、食品資源の無駄を減らし、環境負荷の軽減につながります。

このため、生産段階から消費段階までの食品の流れを見直し、無駄のないシステムを構築することが必要です。例えば、生産者と消費者を直接結びつける取り組みや、食品を有効活用する取り組みなどが挙げられます。

塩分や糖分の摂り過ぎの改善

現代人は、加工食品や外食などを摂取することが多くなっていることから、塩分や糖分の摂り過ぎによる生活習慣病を引き起こすリスクが高まっています。

塩分や糖分の摂り過ぎを防止するためには、栄養バランスの良い食事を摂ることが重要です。また、食品の表示や説明に関する規制を強化することで、消費者が正しい情報を得られるようにすることも必要です。

なお、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で、あくまでも塩分と糖分の過剰摂取が問題なのであって、逆にこれらの不足も健康に悪影響を与える(注2)ことを忘れてはいけません。

精製塩や精製された白砂糖は、多くの場合、ミネラルやビタミンなどの栄養素が除去されているため、それが栄養バランスを崩す要因となっている一方で、天然塩や黒糖などの精製されていない塩、砂糖には、豊富なミネラルやビタミンが含まれています。

健康的な食生活を実現するためには、塩と砂糖の種類や品質にも注意した上で、過不足なく摂取することが必要です。

(注2)塩分が不足すると、体内のナトリウムレベルが下がり、低血圧や頭痛、めまい、筋肉の痙攣、消化器系の問題などの症状が現れる可能性があります。また、塩分の不足は、スポーツ選手や体力労働者などの高い活動量を必要とする人々にとって、特に深刻な問題となるそうです。

同様に、糖分の不足は、体内のエネルギー源が不足するため、疲労や倦怠感、集中力の低下などの症状を引き起こす可能性があります。また、長期的には、十分な糖分の摂取がない場合、免疫機能や筋肉の維持に必要な栄養素を取り込むことができず、健康問題を引き起こすことがあるそうです。

栄養バランスの偏りの改善

栄養バランスが偏った食生活をしている人も多く見られます。特に、野菜や果物の摂取量が不足しているという報告があります。

栄養バランスの改善には、野菜や果物など、様々な食材を摂取することが必要です。また、食育を通じて、健康的な食生活を身につけることが重要です。

食の多様性の推進

日本の伝統的な食文化には、様々な食材をバランスよく摂るという考え方があります。しかし、最近では、食材の種類が偏り、食の多様性が失われつつあります。

食の多様性を推進するためには、伝統的な食文化を再評価することが重要です。また、地域の食材や料理を紹介する取り組みを通じて、地域の食文化の継承・発展を促すことも必要です。

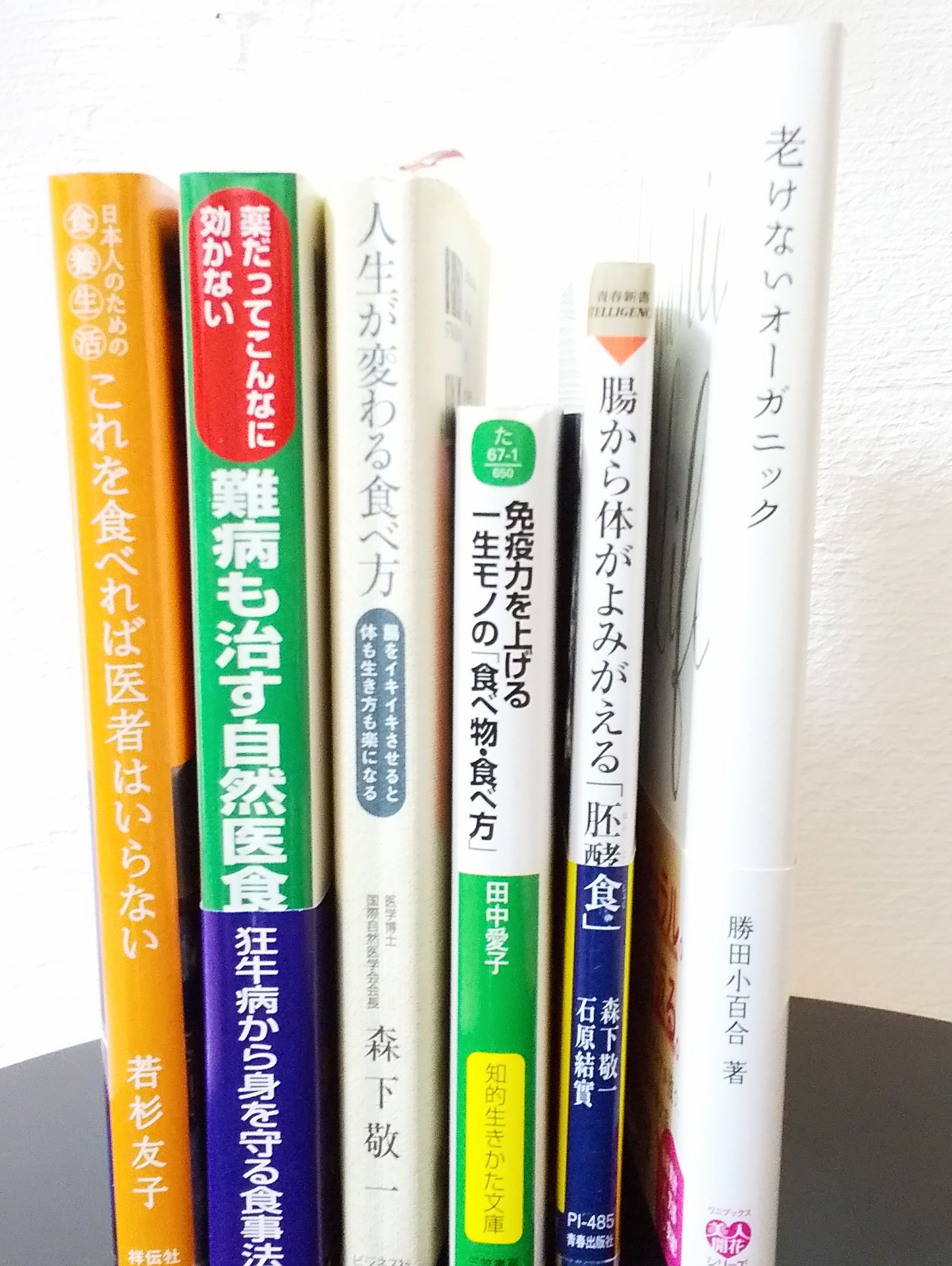

食育の “キモ”

私としては、学校教育や地域の取り組みを通じて食育の普及を進めることに異論はありませんが、

①親は、子どもへの食育を学校任せにするのではなく、家庭教育の一環として子どもが小さいときから親が子どもに食育をすること。

②そのためにも、大人自身が食育を勉強し直すこと。

が最も重要だと考えています。

そして、食育の要は、

〇飲食したものが「血となり肉となる」からこそ、何を摂取するかが肝心なのだということ。

であって、

何を摂取するかについては、

〇人体に有害な又は害をなす可能性が高い、人工化学調味料、人工化学食品添加物、残留農薬について知り、それらを可能な限り避けること。

〇医食同源(食薬同源)の観点から取捨選択すること

〇自己免疫力、人体が自らを浄化し、修復し、再生し、治癒する力を高めて維持するのに資するものを摂取すること

だと考えます。

“医学の父” とも呼ばれている古代ギリシャの医師 ヒポクラテスの名言

「私たちの内にある自然治癒力こそ真に病を治すものである」

「病気は、人間が自らの力をもって自然に治すものであり、医者はこれを手助けするものである」

「汝(なんじ)の食事を薬とせよ、汝の薬は食事とせよ。食べ物で治せない病気は、医者でも治せない」

「病気は食事療法と運動によって治療できる」

「筋肉を十分に使っている人は病気に罹りにくく、いつまでも若々しい」

「人は自然から遠ざかるほど病気に近づく」