はじめに

YouTubeの動画チャンネルのなかに、本の内容(要約)を紹介するチャンネルがありますが、紹介される本はたいてい、現在書店で発売されていて売れ筋の本ですよね。

それに対して、私が今日までに読んだことのある本の中で特に思い出深いもの---今現在だと、たぶん大型書店でも見つかりにくい、ネットでもサイトによっては在庫を切らしているようなもの---を要約して紹介してみることにしました。

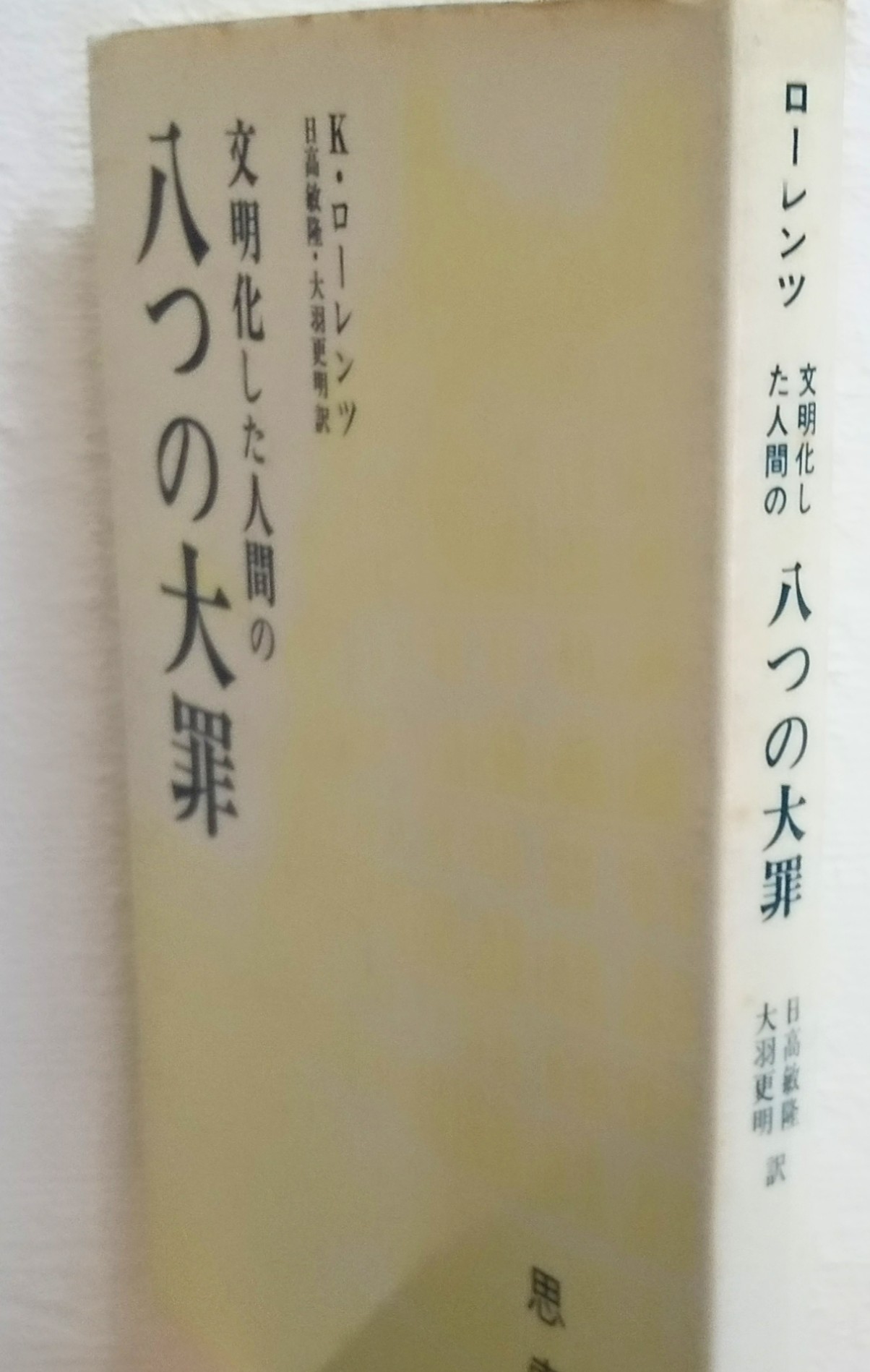

『文明化した人間の八つの大罪』

ネットのアマゾンだと、この記事を書いている時点では、1995年10月1日発行の中古品が購入可能ですが、私が昔読んだものは、思索社 訳者:日高敏隆・大羽更明 昭和48年9月20日第一刷発行 昭和56年9月25日第十五刷発行 のものです。

著者はコンラート・ローレンツ(1989年没)。オーストリアの動物行動学者、医学博士・哲学博士で、1973年ノーベル医学・生理学賞受賞者。

この著作で述べられている「八つの大罪」とは、現代文明ばかりでなく、種としての人類をも破滅させるおそれがある過程を指していて、「人口過剰」、「生活空間の荒廃」、「人間どうしの競争」、「感性の衰滅」、「遺伝的な頽廃」、「伝統の破壊」、「教化されやすさ」、「核兵器(を持った人類の軍拡)」の八つです。

著者は、最後の八つ目は「前に述べた七つの現象がひきおこす危険に比べて避けやすいものである」と述べていますが、八つの大罪すべてについて「どんな危険でも、その原因がわかればだいたいおそろしくなくなるものである。」とも述べています。

この記事では、八つの大罪のうちの一番目と二番目について紹介します。

八つの大罪の一番目:「地上の人口過剰」

(1)著者の主張

人口過剰による何かどう危険なのか?

著者曰く、

「(人間は、)多すぎる社会的な接触のために、誰もが根本的に「非人間的な」方法で自らを守らざるを得ない。またそれに加えて、多くの個人が狭い空間にすしづめにされていることが、直接に攻撃性を触発するように作用している。」

大都会に代表される人口稠密な環境で生活していると、「隣人愛は大勢の隣人たち、ごく身近にいる人たちによって薄められて、ついにはもはやその痕跡も認められないほどになる。同胞に対する真心からの感情や暖かい気持ちを育もうとする者は、そういう感情をほんのわずかの友達に集中しなければなるまい。すべての人を愛すべきであるという要求がいかに正しく倫理的であっても、私たちはすべての隣人を愛するようには生まれついていないからである。」

(2)私なりの理解

人口稠密な生活空間 → すべての人に対して真心や暖かい気持ちで接していくことはできない → 真心や暖かい気持ちは限られた人たちに集中することで、その他大勢のアカの他人に情緒的にインヴォルブされてしまわないようにすることで、いわば精神的に自衛する → 感性の平坦化 → 無関心につながっていく → 間接的な非人間化現象に加えて直接に攻撃行動も触発される

著者の言う「人口過剰」は「人口の稠密」というニュアンスです。今の日本をみても過密と過疎という現象が同時に起こっていますので、決して地球上の人類の総人口の規模自体が “大罪” というわけではない、と思います。

八つの大罪の二番目:「生活空間の荒廃」

(1)著者の主張

「文明人は自分を取り巻いている自然、自分を養っている生きた自然を盲目的かつ野蛮に荒廃させることによって、自らを生態学的に崩壊させるおそれがある。」。なぜなら、「審美的な感受性と倫理的な感受性は明らかに互いにきわめて密接に結びついており、」人口稠密な生活空間で生活せざるを得ない人間は、「明らかにどちらの感受性も委縮する。人間が精神的にも心のうえでも健全でいるためには、自然美と人間の創りだした文化の美とがともに必要である。」。「文明人の美学的倫理的野蛮化の大部分の咎(とが)は、人間が生きた自然から全面的に、また急速に離れていっているところにある。」。

(2)感想

私がこの著作を初めて読んだとき、ノーベル医学・生理学賞受賞者という世界的権威のお言葉だけに、「審美的な感受性と倫理的な感受性は明らかに互いにきわめて密接に結びついている」、「美に対する精神めくら(注:原文のママ)は、それが倫理的に許されぬことに対する無感覚を伴う」、「人間が精神的にも心のうえでも健全でいるためには、自然美と人間の創りだした文化の美とがともに必要である」というご指摘に頭をガツンとやられた記憶が、今でも残っています。

以上の二つの大罪に対して、個人レベルであなたならどうする?

この記事をお読みになったあなたなら、何を実践なさいますか?

私が思いつくことを多少列挙してみます。

〇人口稠密・密集の回避

たとえば、転居する機会がある場合には、新しい住環境の選択基準の一つに、密集エリアをできる限り避けることを加える。

〇自然美、文化の美とのふれあい

休日や可能であれば平日のオフの時間帯も活用して、自然公園、川岸や海辺の散歩、植物園への訪問、郊外へのハイキングや軽登山etc.による自然美とのふれあい、美術館、博物館めぐりetc.の文化の美とのふれあいに努める。

外出できないときには、例えば、テレビ番組やネットの動画チャンネルで、名所や季節の風景など自然美の映像を(できればなるべく大きな画面・ディスプレイで)視聴する。