はじめに:食糧危機のニュースにどう向き合うか?

近年、「食糧危機」という言葉を耳にする機会が増えています。異常気象や国際情勢の変化、物流の混乱など、食料供給に影響を及ぼす要因は多岐にわたります。これらのニュースに触れると、不安を感じる人も多いでしょう。しかし、大切なのは冷静に情報を見極め、適切な対策を講じることです。

この記事では、日本の食料事情について現状を整理し、「食糧危機」と言われる背景を理解した上で、個人ができる備えについて解説します。正しい知識を持ち、実践できる対策を知ることで、不安を減らし、より安心して生活できるようになるでしょう。

日本の食料事情の現状とは?

(1)食料自給率の低さが問題視される理由

日本の食料自給率は2022年度の時点でカロリーベースで38%と低水準にあります。

これは、日本の食料の多くが輸入に依存していることを意味します。主に小麦、大豆、トウモロコシなどの穀物類、肉類、乳製品などが海外からの輸入に頼っています。

このため、輸入元の国で気候変動や戦争、経済的な混乱が発生すると、日本の食料供給にも影響が及ぶ可能性があります。特に近年は、新型コロナウイルスの影響や国際的な穀物価格の高騰、物流の混乱などが、日本の食料事情にも影響を与えています。

(2)国内の農業の課題と可能性

日本国内の農業にも課題があります。高齢化による農業人口の減少、後継者不足、耕作放棄地の増加などが問題視されています。一方で、スマート農業(AIやロボット技術を活用した農業)が注目されており、生産性向上の可能性もあります。都市部ではビルの屋上や室内での「都市型農業」も進んでおり、こうした取り組みが今後の食料供給の一助となるかもしれません。

「食糧危機」とは?正しく情報を見極める

(1)食糧危機の定義と現状

「食糧危機」とは、食料の供給が需要に追いつかず、食料不足が深刻化する状況を指します。これは、世界的な農作物の不作、物流の停止、戦争や政治的要因などによって引き起こされます。しかし、現時点で日本がすぐに深刻な食糧危機に直面するわけではありません。

一部のメディアやSNSでは、煽るような表現で危機を訴えるものもありますが、情報を鵜呑みにせず、冷静に考えることが重要です。政府や専門機関が発表するデータを確認し、正確な情報を得るようにしましょう。

(2)食糧危機に対する国の対策

日本政府も食料安全保障の強化に取り組んでいます。例えば、2024年に「食料供給困難事態対策法」(令和6年法律第61号)※が制定され、食料供給の安定確保に向けた法的枠組みが整備されました。

また、農林水産省は家庭での食料品の備蓄についてガイドラインを作成し、備蓄の推進や啓発活動を行っています。

さらに、スマート農業の推進や農業支援策の強化なども進められています。

個人でできる「食糧危機」への備え

(1)長期保存できる食品の備蓄

食糧危機のリスクに備えるためには、家庭での食品備蓄が有効です。特に以下のような食品を準備しておくと安心です。

〇主食類

米、パスタ、小麦粉、インスタント食品

〇缶詰類

ツナ、サバ、野菜の水煮、果物缶など

〇乾物類

海藻類、切り干し大根、干し椎茸など

〇レトルト食品

カレー、スープ、おかゆなど

〇冷凍食品

野菜、肉、魚など

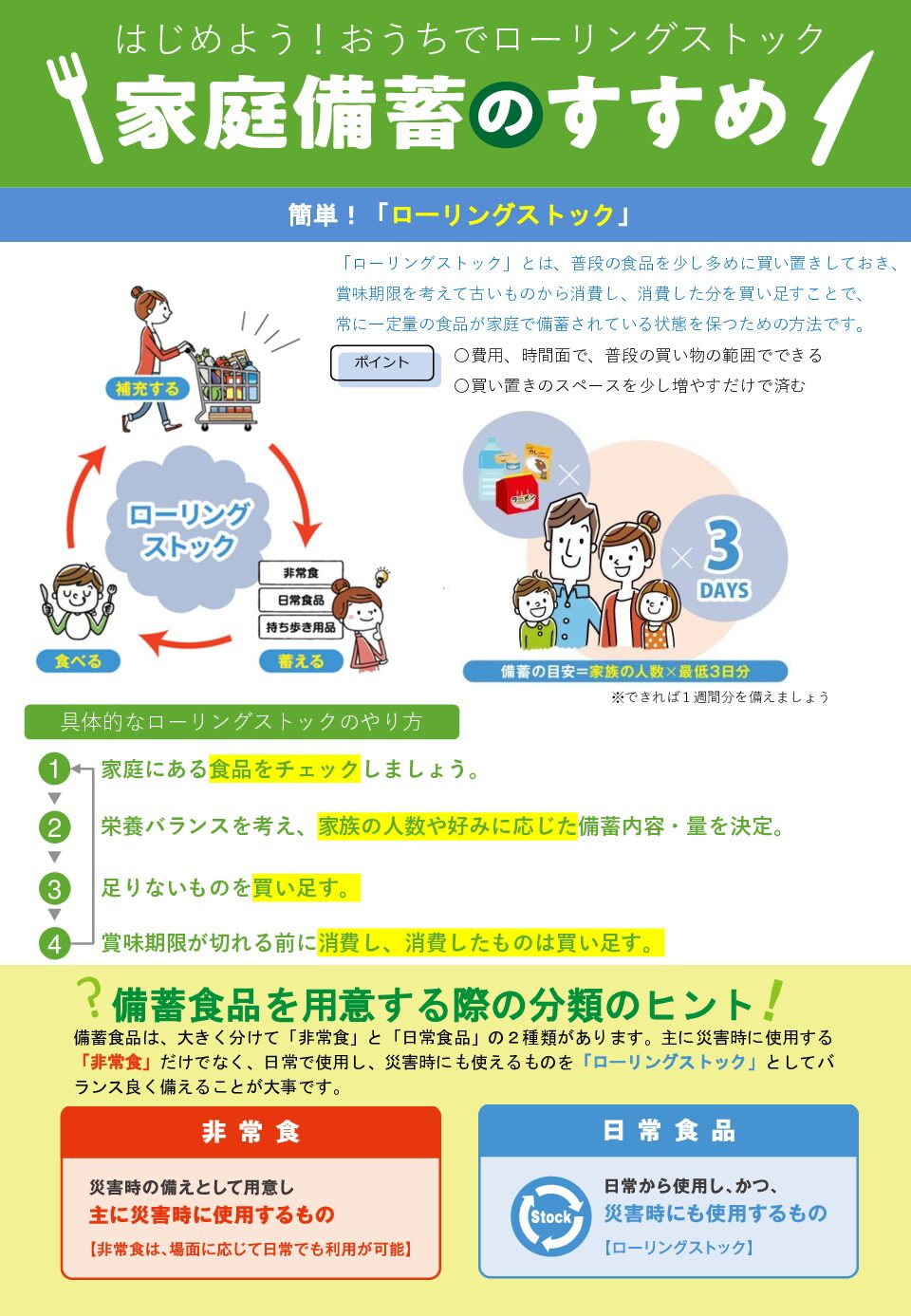

備蓄する際は、「ローリングストック法」を活用しましょう。これは、日常的に食べる食品を少し多めに買い、古いものから使い、新しいものを補充していく方法です。こうすることで、非常時だけでなく普段の食生活にも役立ちます。

(2)食料の生産を試みる

自宅で野菜を育てる「家庭菜園」も有効な対策です。特に、プランターやベランダでも育てやすい野菜を選ぶと、初心者でも手軽に始められます。例えば、以下のような野菜が育てやすいです。

おすすめの家庭菜園向け野菜(代表例)

〇葉物野菜(小松菜、ほうれん草、リーフレタス)

成長が早く、何度も収穫可能

〇ミニトマト、ピーマン

少ないスペースで育てられ、実がたくさんなる

〇スプラウト(ブロッコリースプラウト、豆苗など)

短期間で収穫でき、栄養価も高いのでおすすめです。

〇サツマイモ、ジャガイモ

栄養価が高く保存がきく

〇ハーブ類(バジル、シソ、ミント)

料理のアクセントに使える

(3)食料ロスを減らす工夫

食料の無駄を減らすことも、食糧危機への対策になります。日本では、年間約522万トンの食品ロスが発生しており、これは国民一人当たり毎日お茶碗1杯分の食べ物を捨てている計算になります。

食品ロスを減らす方法

〇適切な保存

野菜の冷凍保存や乾燥保存を活用

〇使い切るレシピを活用

野菜の皮や芯も料理に活かす

〇計画的な買い物

無駄に買いすぎないようリストを作成

例えば、野菜の切れ端でスープを作ったり、古くなったパンをフレンチトーストにするなど、ちょっとした工夫で食品ロスを減らすことができます。

まとめ:不安に振り回されず、できることを実践しよう

「食糧危機」という言葉を聞くと不安を感じるかもしれませんが、正しい知識を持ち、冷静に対応することが大切です。日本の食料事情は課題もありますが、政府や農業技術の進化、個人の工夫によってリスクを軽減することができます。

私たちにできること

✔ 食品の備蓄を行い、ローリングストックを実践する

✔ 家庭菜園を始め、自給できるものを増やす

✔ 食品ロスを減らし、無駄なく使う工夫をする

これらの対策を少しずつ取り入れることで、食料への不安を減らし、安心して暮らすことができます。

大切なのは、不安に振り回されるのではなく、「今できること」を実践することです。

※食料供給困難事態対策法についての補足

この法律、次のような批判等があり、農業者の権利や自由を制約し、過度な負担を強いる可能性があることを示しています。今後、これらの懸念に対する適切な対応や議論が求められます。

①営業の自由の侵害

同法は、食料供給が大幅に不足する事態において、政府が農業者や販売者に対し、生産計画の作成や提出を指示し、従わない場合は罰金を科すとしています。これに対し、農業者からは「営業の自由」を制約するとの懸念が示されています。例えば、近畿大学名誉教授の池上甲一氏は、同法が農家や農業団体の視点を欠き、自由な営農を制約する内容であると指摘しています。

②憲法第22条との関係

日本共産党の紙智子議員は、同法が農業者に対し生産転換や増産を指示し、従わない場合に罰則を科す点について、憲法第22条で保障される「職業選択の自由」への侵害の可能性を指摘しています。

③農業者への過度な負担

同法は、食料供給困難時に農業者に対し生産転換や増産を要請・指示し、従わない場合は罰金を科す内容となっています。これに対し、農民運動全国連合会は、懲罰的圧力で事実上農家に増産や生産転換を強要するものであり、農業者に過度な負担を強いるとの批判を行っています。

④生産者情報の収集と監視の懸念

同法では、政府が生産者や生産が見込まれる個人の情報を収集し、協力を求めるとしています。これに対し、紙智子議員は、離農者も含む生産者を政府が監視することになると指摘し、個人情報の取り扱いに関する懸念を示しています。