健康の「常識」を見直す時代へ

私たちは健康を維持するために、血圧や血糖値、コレステロール値などの「数値」を重視するよう教えられてきました。健康診断の結果に一喜一憂し、基準値を超えると「病気になるのでは」と不安に駆られる人も少なくありません。

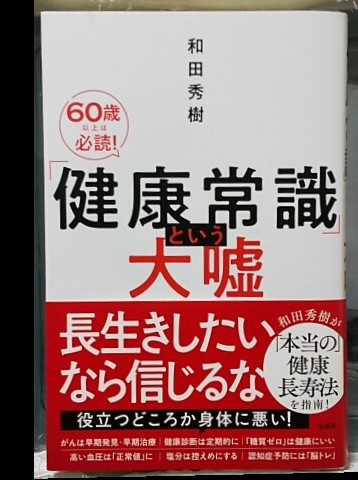

しかし、2025年1月25日付の読売新聞夕刊に掲載された精神科医・和田秀樹氏のインタビュー記事「長寿の秘訣 数値に縛られず」は、こうした「数値絶対主義」に疑問を投げかけています。

和田氏は、「健康診断で異常値が出ても、それが即座に病気につながるわけではない」旨指摘しています。むしろ、大切なのは「自分の体の感覚」であり、数値に振り回されるのではなく、自分自身が快適に過ごせているかを重視すべきだというのです。この考え方には、多くの人が共感できるのではないでしょうか。

「正常値」にこだわるリスク

健康診断の「正常値」は、多くの人に当てはまる基準ではありますが、個々の体質や生活環境を考慮していない一律の目安に過ぎません。例えば、同じ血圧でも、ある人にとっては問題ない数値でも、別の人にとっては不調を引き起こすことがあります。

和田氏は、「異常値が出たからといって、すぐに薬を服用するのは慎重になるべきだ」と述べています。例えば、高血圧の治療で降圧剤を服用すると、血圧は下がるものの、頭がぼんやりしたり、ふらついたりする副作用を感じる人もいます。こうした副作用が日常生活に影響を及ぼすならば、薬をやめる選択肢もあるべきだというのが和田氏の考え方です。

もちろん、すべての薬を否定するわけではありません。しかし、数値だけを根拠に機械的に治療を進めるのではなく、「本当にその薬が自分にとって必要なのか?」を考えることが、健康を守る上で重要なのではないでしょうか。

「病気を避けること」より「人生を楽しむこと」

健康診断の結果が気になり、必要以上に不安を抱えてしまう人は少なくありません。しかし、和田氏は「病気になることを心配するより、人生を楽しみ充実させることを優先すべきだ」と強調しています。

この言葉には、多くの示唆が含まれています。例えば、健康を気にするあまり、食べたいものを我慢したり、運動を義務のように感じてストレスをためたりしていませんか?もちろん、健康に気をつかうことは大切ですが、それがストレスになり、かえって生活の質を下げてしまっては本末転倒です。

和田氏は、「自分の感覚を信じる方が、少なくとも後悔は少ない」とも述べています。これは、医師の診断や健康データよりも、自分の体の声に耳を傾けるべきだという考え方です。「今、自分は元気か?」「毎日を楽しめているか?」そうした問いかけが、健康を考える上でより本質的なのではないでしょうか。

健康管理の新しいアプローチ:「自分の感覚を大切に」

では、数値に縛られず健康を維持するためには、どのような考え方が必要なのでしょうか?和田氏の提案を参考に、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

(1)数値に振り回されない

健康診断の結果は一つの指標に過ぎません。異常値が出ても、すぐに悲観するのではなく、「本当に体調が悪いのか?」を冷静に考えましょう。

(2)薬のメリット・デメリットを見極める

医師から処方された薬が、自分の体調に合っているかを慎重に判断しましょう。薬の副作用で生活の質が低下するなら、医師と相談しながら調整することも必要です。

(3)ストレスを減らし、人生を楽しむ

「病気にならないこと」ばかりを気にすると、日々の楽しみが減ってしまいます。好きなものを適度に食べ、気持ちよく体を動かし、心から楽しめることを大切にしましょう。

(4)自分の体の声を聞く

どんなに医学的に「正しい」とされることでも、自分が不調を感じるなら、それは自分にとって最適ではない可能性があります。数値ではなく、「自分の体の感覚」を最優先にすることが、後悔のない健康管理につながります。

まとめ:「健康とは、よりよく生きること」

和田秀樹氏の言葉は、健康を考える上で大切な視点を示しています。数値に過度に縛られるのではなく、自分自身の体の声を聞き、日々の生活を楽しむことが、真の健康につながるのです。

健康診断の数値に一喜一憂するのではなく、「今の自分はどう感じているか?」を意識する。それこそが、長寿の秘訣かもしれません。健康とは「病気を避けること」ではなく、「よりよく生きること」。この考え方を持つことで、毎日がもっと豊かになるのではないでしょうか。

備考:患者の自己決定権

1991年5月11日に日本生活協同組合連合会医療部会総会にて確定された『患者の権利章典』のなかに、「自己決定権 納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利」が謳われています。

現在、多くの医療機関が独自の『患者の権利章典』や『患者の権利憲章』を制定し、患者の権利を尊重する医療提供を目指しています。

この権利は、まさに和田氏の主張と重なります。健康は数値だけで決まるものではなく、自分の体の声を大切にすることが重要です。医療従事者と対話しながら、自分にとって最適な健康管理を考えていきたいものです。