「君が代」への誤解と真実

日本の国歌「君が代」。その歌詞はたった32文字しかありませんが、近年もなお、その意味や背景を巡って賛否両論があります。特に「戦前の大日本帝国時代に軍国主義を賛美する歌として使われた」という過去から、「国歌としてふさわしくない」という声も少なくありません。しかし、冷静に歴史をひもとき、歌詞の成り立ちと科学的背景を見てみると、この短い歌が持つ本来の意味は、むしろ愛と祝福に満ちたものだとわかります。

世界最古級の国歌——出自は千年以上前の和歌

現在の「君が代」は、平成11年(1999年)8月9日に公布・施行された「国旗及び国歌に関する法律」によって正式に国歌とされました。しかし歌詞の起源ははるか昔、平安時代初期にまでさかのぼります。

古今和歌集や和漢朗詠集などにも収録されたこの歌は、もともとは宮中や祝宴で「長寿と繁栄を願う歌」として詠まれ、軍国主義とは無縁の存在でした。つまり、作詞は世界の国歌の中でも突出して古く、千年以上も前の日本文化が息づいているのです。

「きみ」は誰を指すのか

「君が代」の「きみ」を天皇だけだと解釈するのは、一面的です。古典文学において「きみ」という語は、主人、家長、友人、恋人など、敬愛や親しみを込めた呼びかけとして広く用いられました。たとえば恋の歌にも「君」という表現は頻繁に登場します。

つまり、この歌は「特定の支配者を讃える歌」ではなく、愛する相手の健康と長寿を心から願う、普遍的な祝福の歌と読むことができるのです。

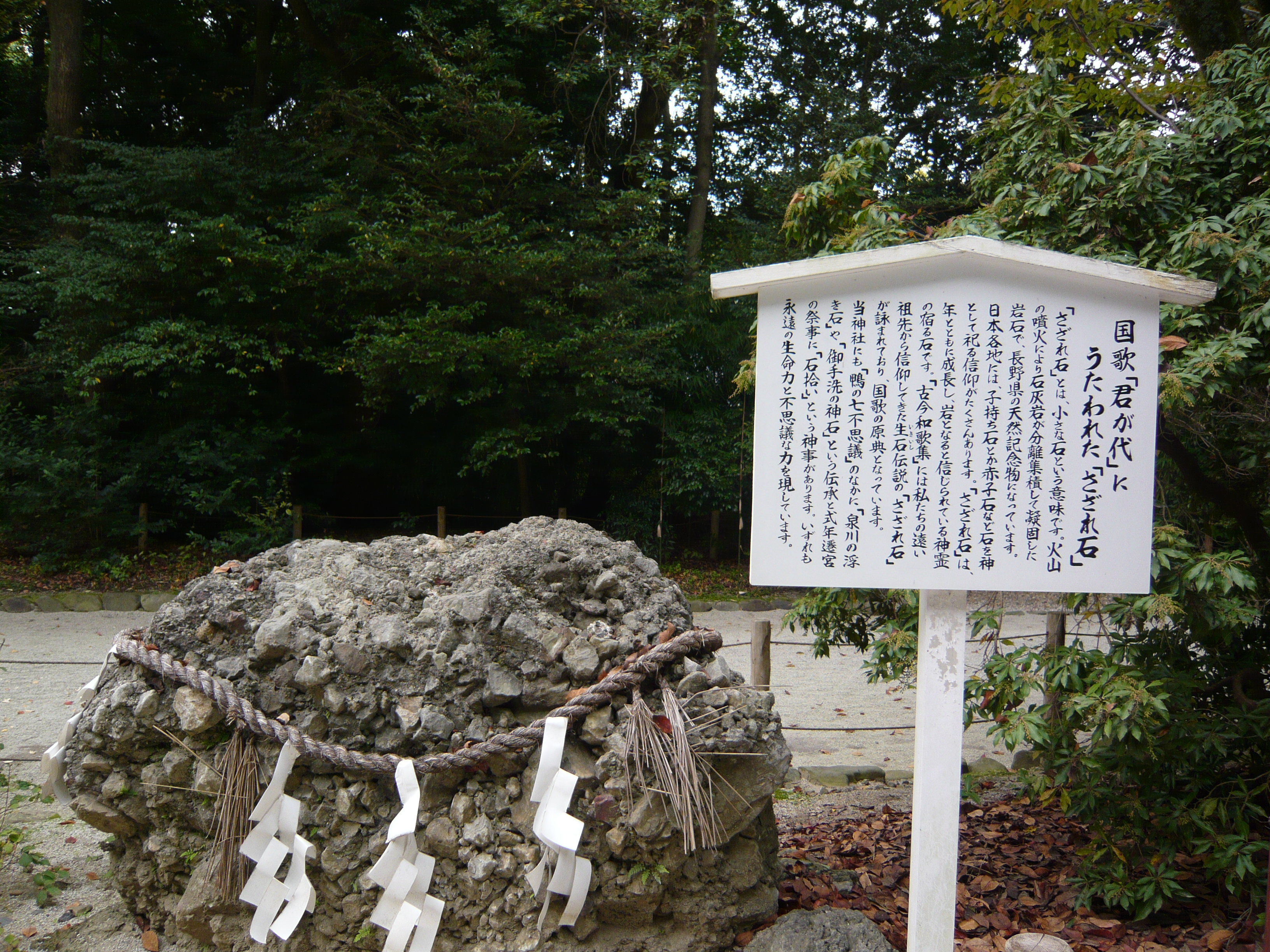

「さざれ石の 巌となりて 苔の生すまで」は科学的

批判の中には「小石が大きな岩になるなんて非科学的」という意見もありますが、これは誤解です。地質学の知見では、長い年月の中で小石の隙間を炭酸カルシウムや水酸化鉄が埋め、固まり、大きな岩塊となる現象が実際に存在します。この岩は「石灰質角礫岩(せっかいしつかくれきがん)」と呼ばれ、日本各地でも見ることができます。

つまり「さざれ石の巌となりて」は、単なる空想ではなく、自然の営みを見事に言い表した科学的な比喩なのです。

軍国主義との関係は「後付け」

確かに「君が代」は明治以降、国家行事や軍隊で盛んに用いられました。そのため戦時中は「天皇の治世を永遠に讃える軍国の歌」として位置づけられました。しかし、それはあくまで当時の政治的利用であり、歌の本質的な意味ではありません。

戦後、「軍国歌」イメージから国歌反対論が生まれましたが、それは歴史の一時期を切り取った偏った見方にすぎません。千年以上続く和歌文化を、たった数十年の政治利用だけで否定するのは、公平さを欠きます。

長寿と平和を祈る歌としての価値

私たちが「君が代」を歌うとき、必ずしも天皇や政治体制を称える必要はありません。愛する人の健康、家族や友人の幸福、社会の安寧を願う歌として歌えば、それは現代社会にも通用する普遍的なメッセージとなります。

世界には国歌の歌詞が戦いや革命を描く例も多くあります。その中で「君が代」は、戦いではなく長寿と平和を願う、稀有な存在です。

科学と歴史の両面から見直すべき理由

〇歴史的背景:起源は平安時代の和歌であり、軍国主義とは本質的に無関係。

〇言葉の意味:「きみ」は広く愛する人を指す言葉であり、特定の支配者限定ではない。

〇科学的裏付け:「さざれ石」が「巌」になる現象は地質学的に実在する。

〇普遍的価値:長寿・平和・繁栄を願う歌として、時代や立場を超えて共有可能。

結び——千年先へ届けたい祈り

国歌は国の歴史や文化を映す鏡です。「君が代」は、千年以上前の人々が願った「愛する人の長寿と平和」という想いを現代に伝えています。

軍国主義の影を理由にその価値を切り捨てるのではなく、本来の意味を理解し、時代に即した形で受け継ぐことが、私たちの世代の責任ではないでしょうか。

小石がやがて大岩となり、苔むすまで——その悠久の時間を思えば、今の時代の議論もまた、歴史の一瞬にすぎません。「君が代」がこれからも誤解ではなく理解と共感のもとに歌われることを願います。