『重職心得箇条』の十四条

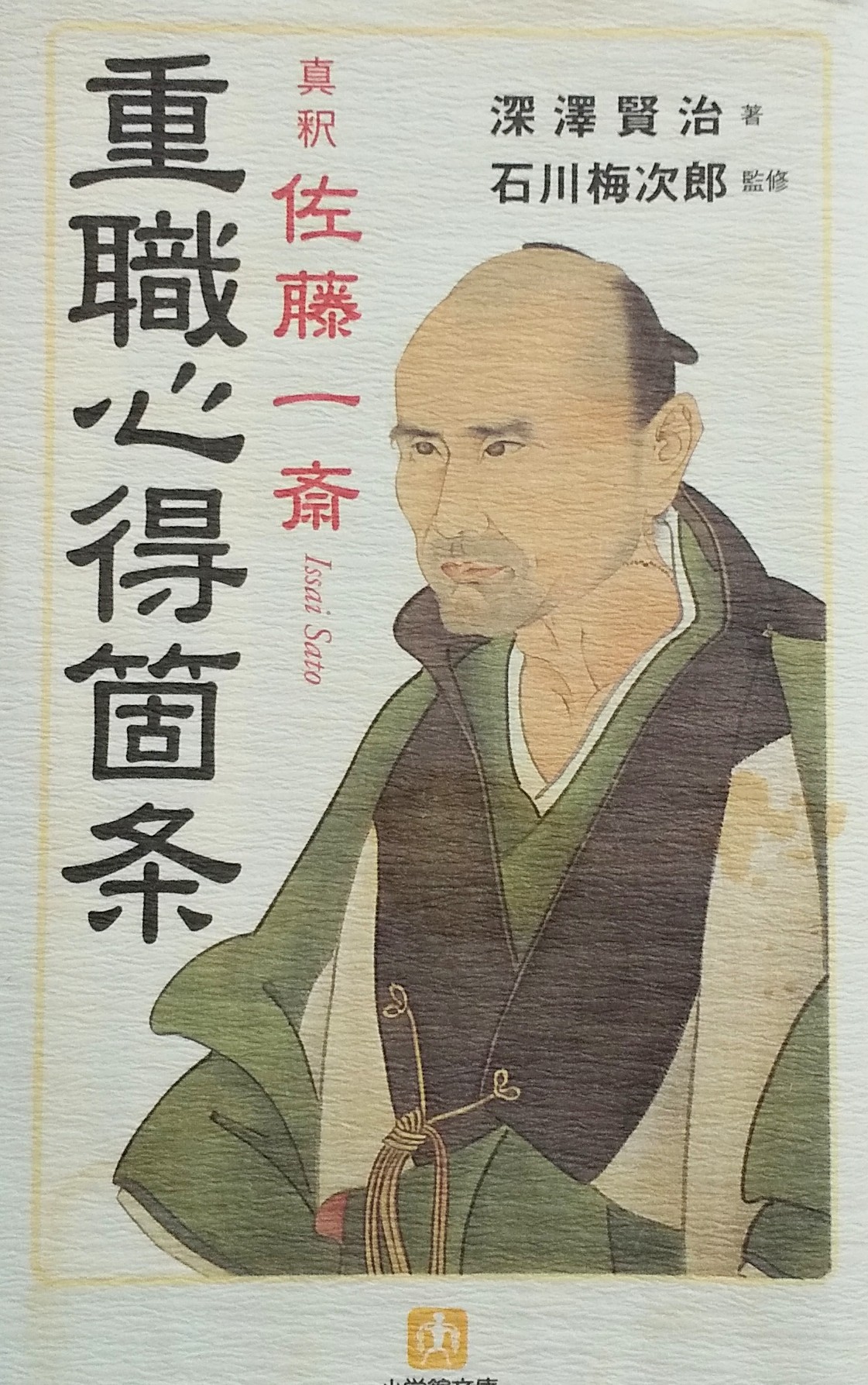

江戸幕末の大儒学者 佐藤 一斎(さとう いっさい)著の『重職心得箇条』のなかの十四条には、次のように記されています。

十四条 政事(まつりごと)と云(い)へば 拵へ事(こしらえごと)繕ひ事(つくろいごと)をする様にのみなるなり 何事も自然の顕れたる儘(まま)にて参るを実政と云ふべし 役人の仕組事(しくむこと)皆虚政なり 老臣など此風(このふう)を始むべからず 大抵常時は成るべき丈(だけ)は簡易にすべし 手数(手数)を省く事肝要なり

私なりの解説

私なりに口語訳そして拙いながら解説をしてみます。

最後から先に。

〇 大抵常時は成るべき丈は簡易にすべし 手数を省く事肝要なり

【口語訳】大抵の仕事は、できるだけ簡素化しなさい。手数を省いていくことが肝要です。

【解説】これは解説は不要。「簡素合理化」は、少なくとも今から二百年近くも前から、口を酸っぱくして言われていたようですね。

〇 政事と云へば 拵へ事繕ひ事をする様にのみなるなり

【口語訳】政治・行政というのは、仕組んだように作り上げたり、言いつくろったりすることばかりになるものです。

【解説】減点主義のもとでは、あちらを立てればこちらが立たずという場面では、嘘を混ぜて作り上げたり言い繕ってでも、とにかく何とか切り抜けることが第一になってしまう。--だいたいそんな意味でしょうかね?

〇 何事も自然の顕れたる儘にて参るを実政と云ふべし

【口語訳】何事も自然に現われたままでいくことが、実政というものです。

【解説】何事も、虚心坦懐、臨機応変に、良いと考えることを真心から実行するのが本当の政治・行政である。--だいたいそんな意味でしょうかね?

〇 役人の仕組事皆虚政なり

【口語訳】役人の仕事というものは、すべて虚政です。

【解説】ここでいう「虚の政治・虚の行政」とは、現代流に言い直せば、政治家は次の選挙での当選を、役人は自分の出世や役所という組織の利益を、それぞれ最優先して、本音では「民(たみ)は由らしむべし、知らしむべからず(為政者は人民を施政に従わせればよいのであり、その道理を人民にわからせる必要はない)」と考えて行っている、中身のない、国家・国民にとって現実の役に立っていない政治・行政--だいたいそんな意味でしょうかね?

選挙に投票に行くだけでなく、普段から、サイレント・マイノリティが “声” を発することが肝心!

日本では、選挙の投票率は、残念ですが、多少の上下変動はあっても “爆上げ” することはまず考え難い状況が続いています。

かといって、有権者が政治に無関心になったり諦めたりすることこそが最悪の選択と言えるでしょう。

私は、

第一に、政治・行政には、必ずしも速効性を期待することなく、気長に根気強く向かい合っていくこと

第二に、各々の有権者が、選挙のときに投票しに行くだけでなく、普段から個人単位でも必要に応じて行動を起こしていくこと、たとえば、地元の自治体をはじめ、地元選出の政治家、国政政党の地元の支部等に要望、意見等をはっきり伝えていくこと(今はネット上で手軽にできる時代です。)(末尾に関連補足説明あり)

が肝心だ、と考えています。

関連補足説明

「「仲間内の利益を優先する既存の政党政治では、私たちの祖先が守ってきたかけがえのない日本がダメになってしまう」という危機感を持った有志が集まり、ゼロからつくった政治団体です。特定の支援団体も、資金源もありません。同じ思いをもった普通の国民が集まり、知恵やお金を出し合い、自分たちで党運営を行っていきます。」という参政党。

私は、参政党の主張する

〇「「仲間内の利益を優先する既存の政党政治では、私たちの祖先が守ってきたかけがえのない日本がダメになってしまう」という危機感」

〇「この先安心して暮らしていけるのだろうか?………そうした不安や不満を「誰かが解決してくれる」という時代はもう終わりました。」

という現状認識等には全く同感です。