はじめに

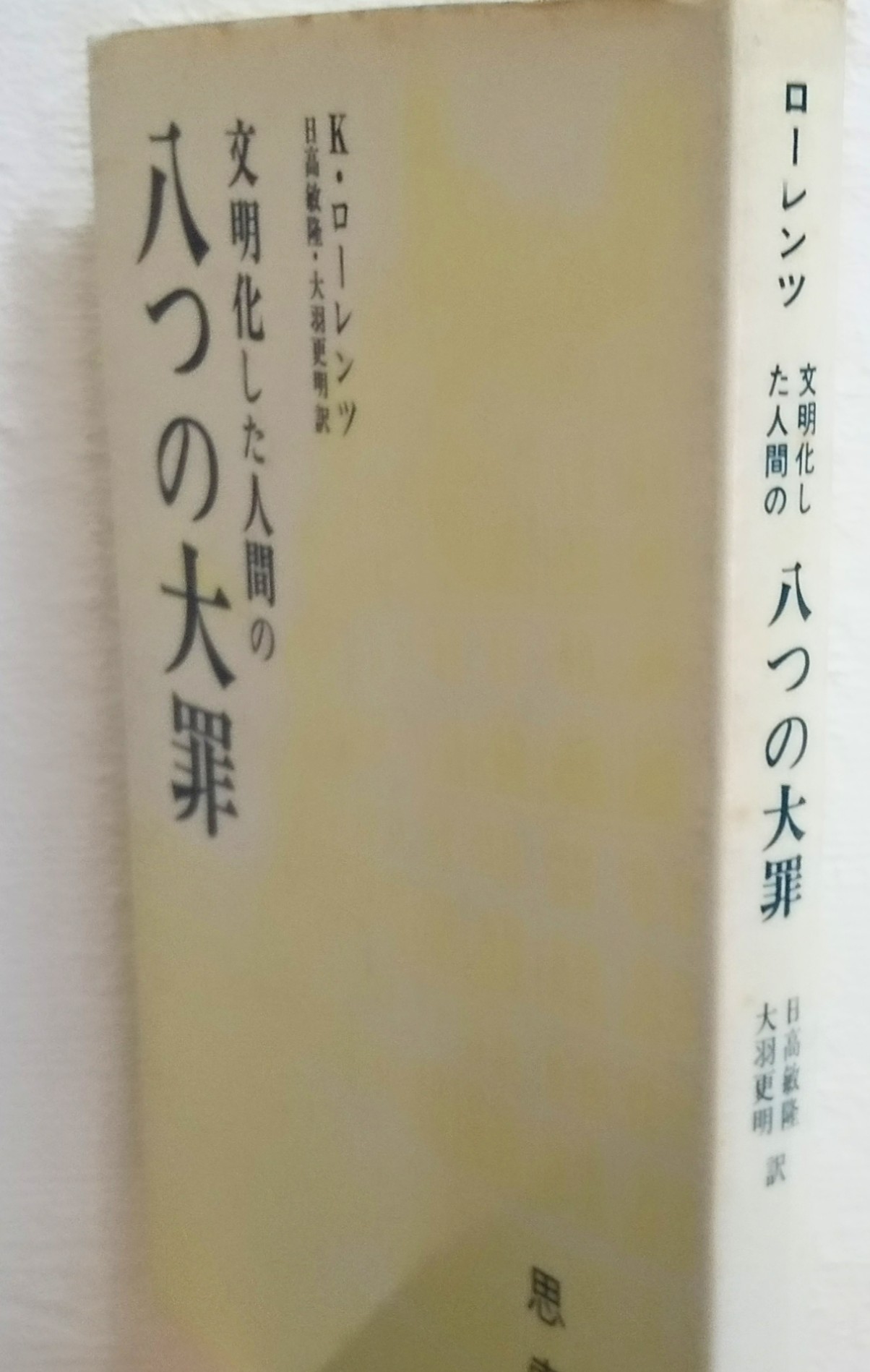

このブログ記事は、2023年5月21日付け投稿記事『豊かさの代償とは?―『文明化した人間の八つの大罪』にみる人口過密と生活空間の荒廃:【思い出の本の要約紹介】』の続編です。

八つの大罪の三番目:「人間どうしの競争」

(1)著者の主張

生物の発展の原因として重要な役割を演じている自然淘汰は、適応を生じさせる。適応を通じて生じた構造や機能は生物に特有のものである。

それに対して、生物の種内淘汰は、種の外から環境要因によって引き起こされる淘汰とは違って、その種が生き残るチャンスを減らすばかりでなく、たいてい明らかに有害である遺伝子の変化を生じさせる。

「今日(こんにち)生きている人間の大多数は、もはや隣人を超えようとする無慈悲な競争に有効かつ適切なものにしか価値がないと感じている。」

「破壊的な作用をもつ実利主義という誤謬は、目的と手段との混同である」

「今日の人間の心にもっと大きな障害を与えているのは………、所有欲やより高い地位に対する欲望、あるいはその両者に対する欲と並んで、不安--競争で負ける不安、貧困化の不安、誤った決定を下す不安、全体的な苦しい状況に耐えないあるいはもう耐えられないという不安--が極めて重要な役割を果たしていることも大いにありそうに思われる。」

「不安に急き立てられ、せかれて不安になるために人間は自分の一番大切な性質を忘れてしまう。その一つは反省である。」

「現代人は、………実に嫌な自画像を反省によって与えられるのをおそれるために、不安による勤勉さを自覚し反省するあらゆる可能性を避ける。」

(2)私なりの理解と感想

著者は決して競争そのものを否定しているわけではありません。人間どうしの競争が正(プラス)のフィードバックを伴う循環過程になっているから、平たく譬えれば、ブレーキがなくてアクセルを踏み続けている状態にあるから、“文明化した人間の八つの大罪” の一つに数えあげているのです。

この著作は1970年代前半、つまり今から約半世紀も前に書かれたものですが、人々が貧困化の不安をはじめとするあらゆる不安に急き立てられながら、人類という種の内部における人間どうしの経済的競争、卓越のための闘争を強いる神経的、精神的重荷に耐えているという状況は、半世紀を経て地球規模に拡大しているようですね。

あなたならどうする? 個人レベルでできる自衛策

不安を本質的要因として競争に駆り立てられ続けるという精神的・神経的重荷を少しでも軽くするために、あなたなら何を実践してみますか?

私は、次の二つの実践に注力しています。

1.「他人と自分を比べないこと」、「いまの私が、誰かと自分を比べるとしたら、それは過去の自分」(2023年1月29日付け投稿記事『他人の中には本当のライバルはいない?!』で紹介済み)

2.「マネーリテラシーを高めること」(2023年1月17日付け投稿記事『あなたは “投資もギャンブルの一種” と思っている派? そうは思わない派?』で紹介済み)