はじめに

2023年1月9日付けの投稿記事『日本は移民国家? これさえ押さえれば完璧 その1「米国のような移民制度のない日本に、なぜ移民がいて、増えていくのか?」』の終わりのほうで述べたことの繰り返しになりますが、私は、外国人受け入れ政策のあり方は日本社会のあり方と深く関わっているにもかかわらず、「主要な政治課題の一つや国政選挙の争点の一つとなって有権者の選択・審判を受けること」がなきに等しい状況が長く続いていることは、日本にとって不幸なことだと思っています。

また、1月28日付け投稿記事『日本は移民国家? これさえ押さえれば完璧 その6「あなたは『日本型移民政策』の概要と “急所” を正しくご存じですか?」』の中で、最悪の想定として述べたように、

人口減少による様々な問題がより一層深刻化かつ顕在化していく → 人口減少対策としての移民の受け入れがもはややむを得ない・仕方がないという世論が形成される → “バスに乗り遅れるな” 的に本格的な移民受け入れ政策が国策となる → “三だけ主義” の風潮が広がっているせいもあって、移民政策の推進が巨大な利権と化してしまい、制度や運用の透明性と明確性は有名無実化し、十分な受け入れ体制の構築は後手に回ってしまう

と一抹の危惧を抱いています。

だからこそ、外国人受け入れ政策のあり方、とりわけ人口減少対策の主要な一手段としての移民の真正面からの受け入れの賛否について、速やかに国民的議論が巻き起こって議論が尽くされることを切に願ってやみません。

日本の移民政策について国民的議論を尽くす方向へ誘導するための妙案(?)

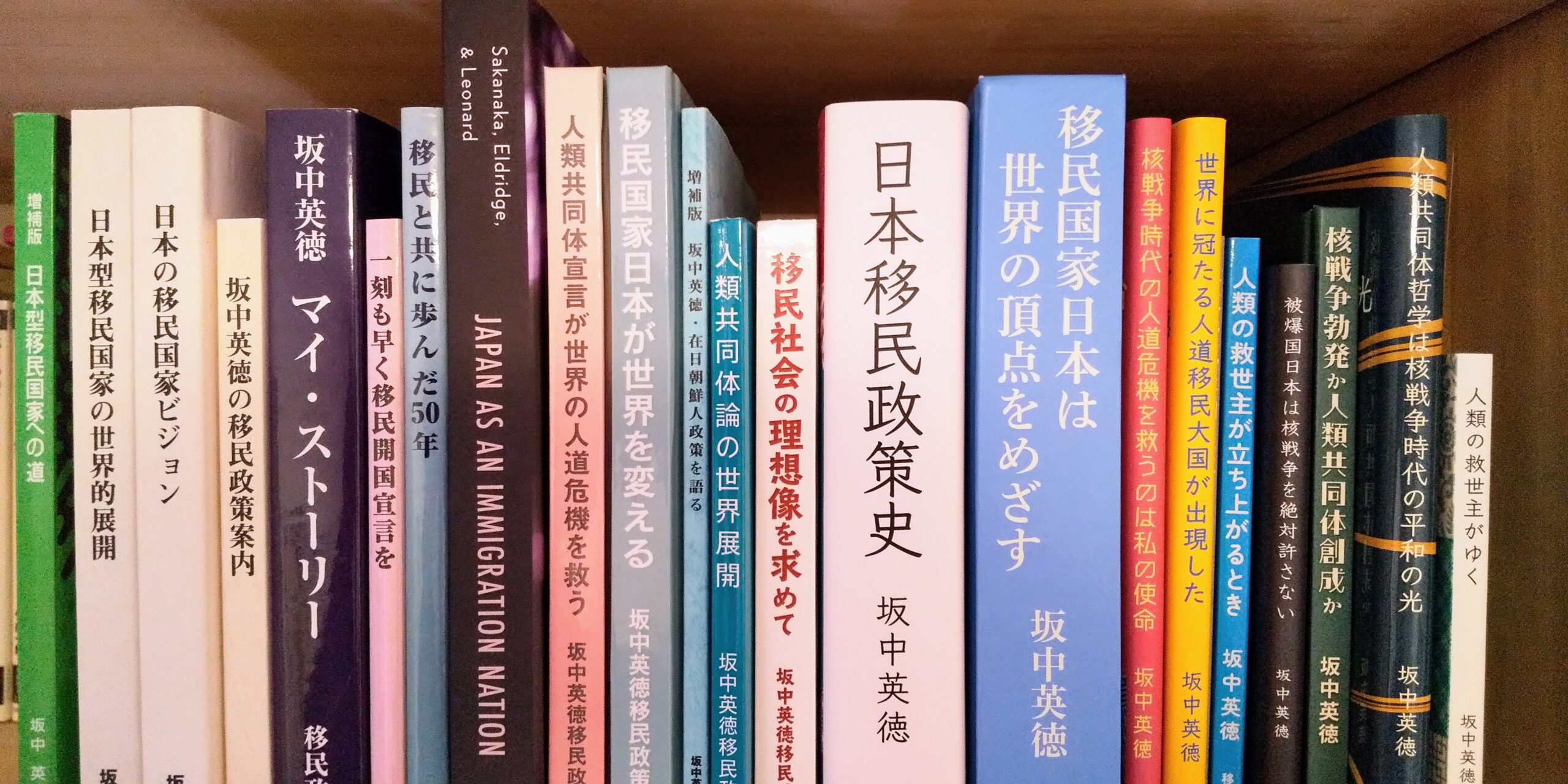

奇策に思えるかもしれませんが、私のアイデアは、一般社団法人日本移民政策研究所の坂中英徳所長(現・出入国在留管理庁のキャリア官僚OB)提唱の『日本型移民政策』(注)を、「今後50年間で二千万人の移民受け入れ」という数値目標だけを白紙にした上で、国民的議論の土台として提示することによって、国民的議論を巻き起こすことです。

過去の一連の投稿記事『日本は移民国家? これさえ押さえれば完璧』シリーズで述べたとおり、

①日本は、米国のような移民制度は設けていないが、永住許可と帰化の許可の制度によって、結果的に移民となる外国人が今度とも漸増傾向を続けるであろうこと

②定住インドシナ難民の2世以降、定住化傾向が明らかな日系外国人の2世以降の子どもたちをはじめ、中長期在留外国人の中に、日本語能力が乏しくて学校の授業についていけない児童・子どもが万単位で存在していて、まずは最低限、これらの外国人に対する日本語教育の支援を中心とする社会統合政策が急務であること

③長期的に増加傾向にある「中長期在留者」たる外国人の大人の中にも、移民予備軍的存在の者が相当数いると見込まれることから、それ相応の社会統合政策が必要であること

を再度お伝えいたします。

この社会統合政策(ないし共生政策)としては、

国内の高等教育機関や職業訓練機関を活用することによって、日本語を含めた十分な教育を受けた外国人材を移民として受け入れ、就職を支援し、永住を認め、日本国籍を与えて、日本人と良好な関係で地域社会に根を下ろしてくれる「新たな国民」を生み出すことを核心とする『日本型移民政策』

こそが、移民政策を議論する土台としてベストです。

(注)『日本型移民政策』の概要等については、2013年1月28日付け投稿記事『日本は移民国家? これさえ押さえれば完璧 その6「あなたは『日本型移民政策』の概要と“急所”を正しくご存じですか?」』を参照願います。

社会統合政策の構築は、移民受け入れ推進の賛否に関係なく、国益に適う必要なこと!

日本には既に現在、移民も移民予備軍的存在の在留外国人もそれ相応の人数規模で存在している以上、<移民等の在留外国人と国民との社会的摩擦>並びに<適法在留外国人の中から日本社会になじめずに非行や犯罪に走る者の出現>を最小限に抑えるまたは予防するためにも、社会統合政策が不可欠なのです。

したがって、今後の移民の受け入れ拡大についての賛成・反対に関係なく、社会統合政策の充実は、日本の国民・国家の利益に資するものです。

『日本型移民政策』を、「今後50年間で二千万人の移民受け入れ」という数値目標を白紙にした上で、国民的議論の土台とすることになれば、主要な争点としては、次のようなものが考えられます。

予想される最大の争点

『日本型移民政策』によれば、「内閣総理大臣を議長とする移民基本政策会議」が、「年間の移民受け入れ数、移民の入国を認める産業分野並びに地方自治体、年間の国籍別移民受け入れ枠の決定など、移民受け入れの基本方針について審議」したうえで、「政府は、新法・移民法の規定に基づき」、「移民協定を結んだ国や、国民の好感度の高い移民の出身国に配慮し、年間の国籍別移民受け入れ枠を決定」し、「移民政策に寄せられる国民の意見などを総合的に勘案して『年次移民受け入れ基本計画』を立て」、それに対して「国会の承認を得る」こととされています。

おそらく国民の多くが、

「今後50年間という長い期間に受け入れる移民の総数をあらかじめ設定する必要性や設定した数値の意味合いは何なのか?」、「【初めに “今後50年間で合計〇〇〇万人の受け入れ” ありき】ではなくて、今後50年間の移民の受け入れ人数の総数が何人になるかは、毎年度の「年次移民受け入れ基本計画」の50年分の積み重ねの結果であってよいのでは?」etc.

という素朴な疑問を抱いているのではないでしょうか?

例えば、コロナ禍を機に、従来の「工場のロボット化」、「産業用ロボット」だけでなく、今では「サービスロボット」に対する期待が高まってきていますし、今後は、人工知能(AI)ロボットの更なる進化や少子高齢化による労働力不足と相俟って、ロボットの活躍の幅がさらに多様化していくと考えられています。

このこと一つをとってもわかるように、今後50年間で産業構造がどのように変わっていくのか、従来のどの職業がAIロボットに代替されてしまい、どのような職業が新たに誕生するのかetc.を確実に予測することなど誰にもできないはずです。

国民的議論が尽くされることが楽しみでもあります。

予想される、次に重要な争点

「毎年度の年間当たりの移民の新規受け入れ人数を、移民に対する必要十分な社会統合政策(日本語教育をはじめ日本文化の教育を含むあれこれ)の実施体制の構築具合(言い換えれば、移民に提供可能な教育・支援能力)に応じた人数に収めるための制度的保証をどうするのか?」

このシリーズの前回の投稿記事の中で紹介しましたように、日本はかつて、定住受け入れを認めるインドシナ難民の人数を増やすために、定住促進センターに入所させて日本語教育等を受けさせる人数を増やすことを優先して、入所期間を3か月にしてカタコトの日本語が分かる程度で出所させることで、“回転を良くして” 日本社会に送り出したのでした。このように、インドシナ難民の定住受け入れにおいては、受け入れ人数の実績の積み上げが急がれた関係で、社会統合政策が十分でなかったのです。

この前車の轍を二度と踏んではならないのです。

再度強調しておきますが、『日本型移民政策』とは、「意欲のある外国人材を、各産業分野を支える技能者・職人などに育成し、できるだけ早く日本国民として地域社会に根を下ろしてもらうようにするもの」であって、「国民が懸念する治安の悪化を招くことのない外国人」、つまり「日本人と良好な関係の「新たな国民」を生み出すのが、日本型移民政策の核心」なのですから。

したがって、年間当たりの移民受け入れ人数の上限は、国内の需要を最優先して決めるのではなく、社会統合政策の実施体制(移民に対する教育・支援の提供能力)に合わせて決めることを厳守して当然だと考えます。国内の需要を踏まえて年間当たりの受け入れ人数の上限を引き上げようとするのであれば、その前提として社会統合政策の実施体制を拡充させるのです。

※2025年3月12日付記:いわゆる財政均衡至上主義が必要十分な社会統合政策を提供する実施体制の構築の最大の足枷になっているようです。

忘れてはならない重要な争点

「『日本型移民政策』のもとで移民としての来日手続きの順番を待とうとしない外国人や移民として認められる資格要件を充たさない外国人が不法移民として流入してくることへの対処能力の充実強化をどのようにして実現させるのか?」

最後に:受け入れた移民の2世をカウントすれば………

以上、決して網羅的なものではありませんが、少なくともこれらの争点を中心として(外すことなく)国民的議論が巻き起こり、多くの国民の賛同を得た上で、50年間で〇〇〇万人という数値目標がどうなるかに関わらず、『日本型移民政策』が導入されることを私は熱望しています。

ちなみに、現時点での私の感触としては、最初の5年間?程度をいわば助走期間に設定して、『年次移民受け入れ基本計画』の一年間当たりの移民受け入れ総数枠を1桁の万単位に留めることで社会統合政策の実施体制の構築が後手に回らないようにし、社会統合政策の実施能力、実施状況、成果を確認できて後に、その体制の拡充を前提とした上で『年次移民受け入れ基本計画』の年間移民受け入れ総数枠を2桁の万単位に引き上げるのです。

こうして受け入れていく若い移民の多くから、いずれ日本生まれの2世が誕生するに違いないので、受け入れた移民の人数以上に移民人口は増えていくでしょう。

【結果としての、50年間で移民による二千万人分の人口増加】は、決して夢物語ではなく、その実現可能性は残っている、と私は考えています。